▲

《蒙娜丽莎》列奥纳多·达·芬奇,1503-1505年

静谧的博物馆长廊,

你是否曾驻足于《蒙娜丽莎》前,

心怀敬畏又略感困惑,

想知道为何这微笑能穿越世纪,触动无数心灵?

▲

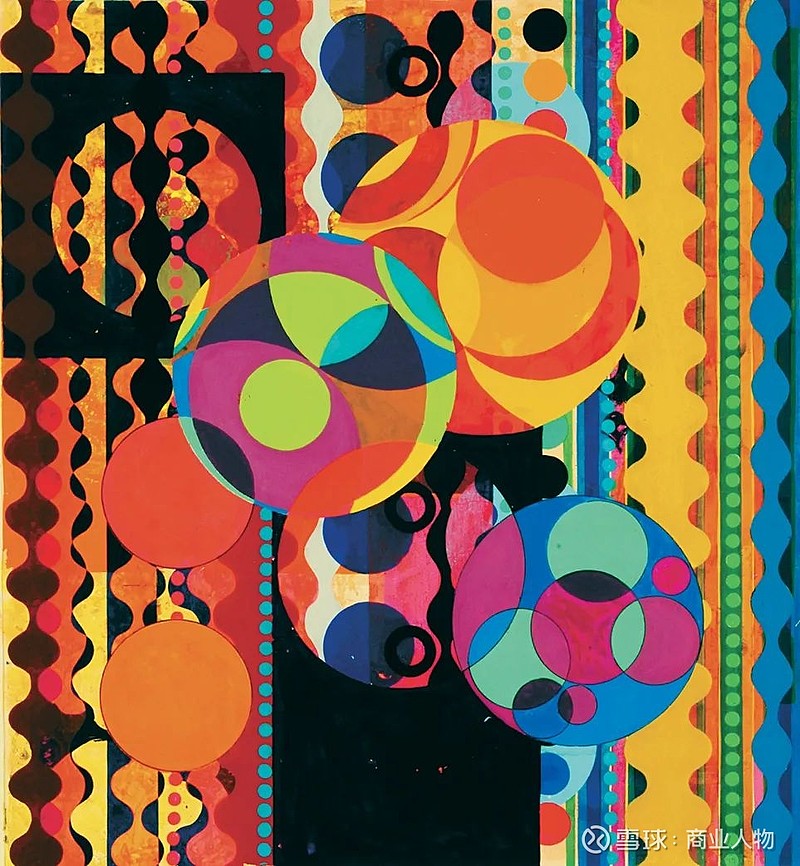

《杨桃》比阿特丽斯·米拉泽斯,2008年

人潮涌动的艺术展,

你随声附和赞美其色彩的奔放,

是否内心深处隐隐好奇,

画家的笔触之下,藏着怎样不为人知的情感波澜?

相册里,艺术品的留影静静躺着,

回忆里却只留存了“到此一游”的浅淡痕迹……

然后,不禁感慨,

艺术的意义究竟何在?

如何解读这些令人心驰神往的艺术之美,

让它们不仅仅是朋友圈的一抹风景?

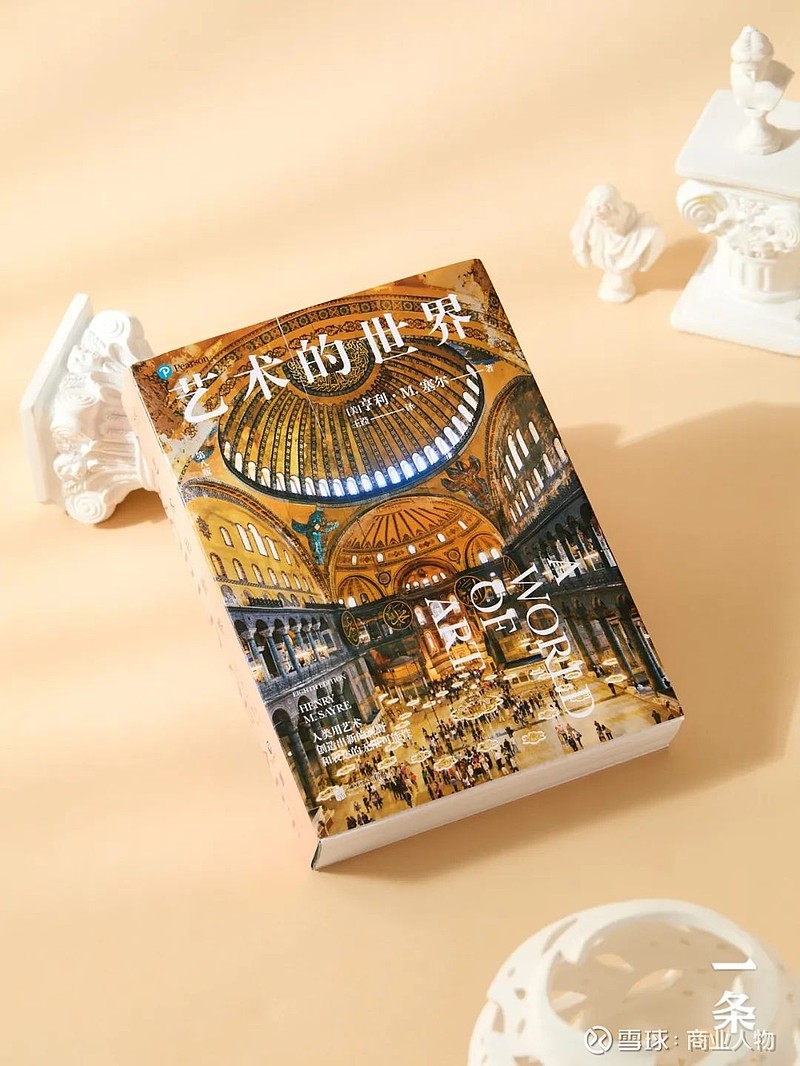

正是为了回应这样的探求与期盼,小编诚挚地向您推荐这本——《艺术的世界》。让您的艺术之行,不再只是“到此一游”,而是深刻而丰富的灵魂触碰。

从点、线、面的基础原理讲到博物馆的大师之作,

从公元前三万年的洞窟壁画讲到到现代的电影技术,

从平面的画作讲到三维立体空间的花火……

每个章节都有关键艺术作品的详尽解读,仿佛亲历艺术家的创作瞬间,跟随他们的思维轨迹,穿梭于不同的时空维度,亲身感受每件艺术品诞生时的激情与奥秘。

全彩16开的大气开本,

搭配全彩高清的897幅艺术作品,

横跨30000年人类文明的辉煌篇章,

深度解析超过600位艺术家的心路历程与创作风采。

英文原版A World of Art 自1994年面世以来,再版8次,畅销30年!

本书为第八版,由美国大名鼎鼎的培生(Pearson) 集团授权果麦文化出版,国内首次引进!

本版新增七个章节,关注重大的艺术主题,

从历史和全球视角进行探讨:

精神信仰,生命周期,爱与性,身体、性别与身份,

个体和文化身份,权力,科学、技术与环境。

更新了100多幅全新当代艺术图片,展示了当代艺术世界的发展方向。

内封精心选用灰板裱糊手揉艺术纸,韧性强、耐磨损,透露着匠心与温度。

内封封面图案参考杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)在二十世纪四五十年代的抽象现实主义。重现二十世纪五六十年代瑞士字体海报的外观。通过使用字体大小和方向的强烈对比,衬以充满活力的“滴溅”油漆造型,反映出现代艺术家在风格上的广泛可能性。

裸脊裱布采用高贵绒面,不仅确保书籍可完全平摊,更添一份典藏级的质感与尊贵。

本书是为所有想拥有艺术视角的读者所编写的通识读物,兼具鉴赏教学和艺术史的功能性。

无论你是迫切入门的艺术爱好者;

还是想要深入学习的艺术专业学生;

还是想要帮助孩子提升审美的家长;

……

只要您热爱艺术、想读懂艺术,这本《艺术的世界》就是您的不二选择。

《艺术的世界》▼

限时特惠价 ¥189(日销价 ¥298)

2024年5月21日23:59 特惠结束

美国教授手把手带你学艺术

艺术品,这些沉默而深邃的叙述者,它们不发一语,却在色彩的交织、线条的流动与构图的巧妙中,埋藏了丰富的故事与思想。

学习本书就是让每一座博物馆都向你开放,丰富你每一次与艺术品交流的体验。

既然是学习,一位优秀的老师是必不可少的。

亨利·M. 塞尔,是位于俄勒冈州本德市的俄勒冈州立大学卡斯卡德校区的艺术史系杰出教授。他是1997年在美国公共电视网播放的10集电视系列片《艺术的世界》的制片人和创作人,著有《人文科学》、《艺术写作》、《威廉·卡洛斯·威廉姆斯的视觉文本》、《表演的对象:1970年以来的美国先锋派》,以及一部为儿童撰写的艺术史著作《从洞穴壁画到毕加索》。

作者亨利教授在撰写此书之前,不仅通过电视荧幕普及艺术,更在教室里直接面对形形色色的学生,包括来自纽约市警察局的警官和医学院的未来医生。

亨利教授的魅力在于他的科学教育体系和启发式教学法,这本《艺术的世界》正是他教学艺术的集大成体现。

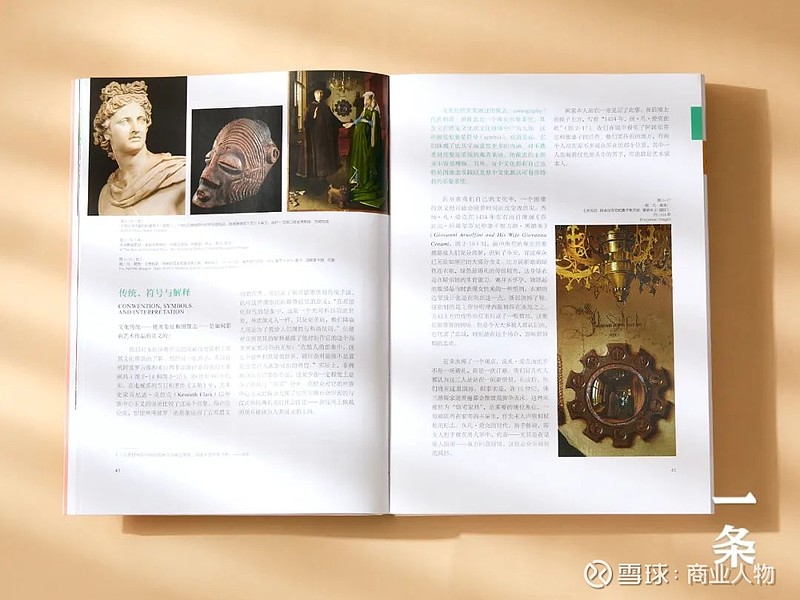

他认为学习艺术先要培养基础的视觉素养,所以本书从点、线、面开始教起,逐步引导读者构建起坚实的艺术基础。

书中还配有专业的“术语表”,为我们提供了一个共同的语言框架,帮助读者准确理解各种艺术作品的风格、技法以及所处的时期等。

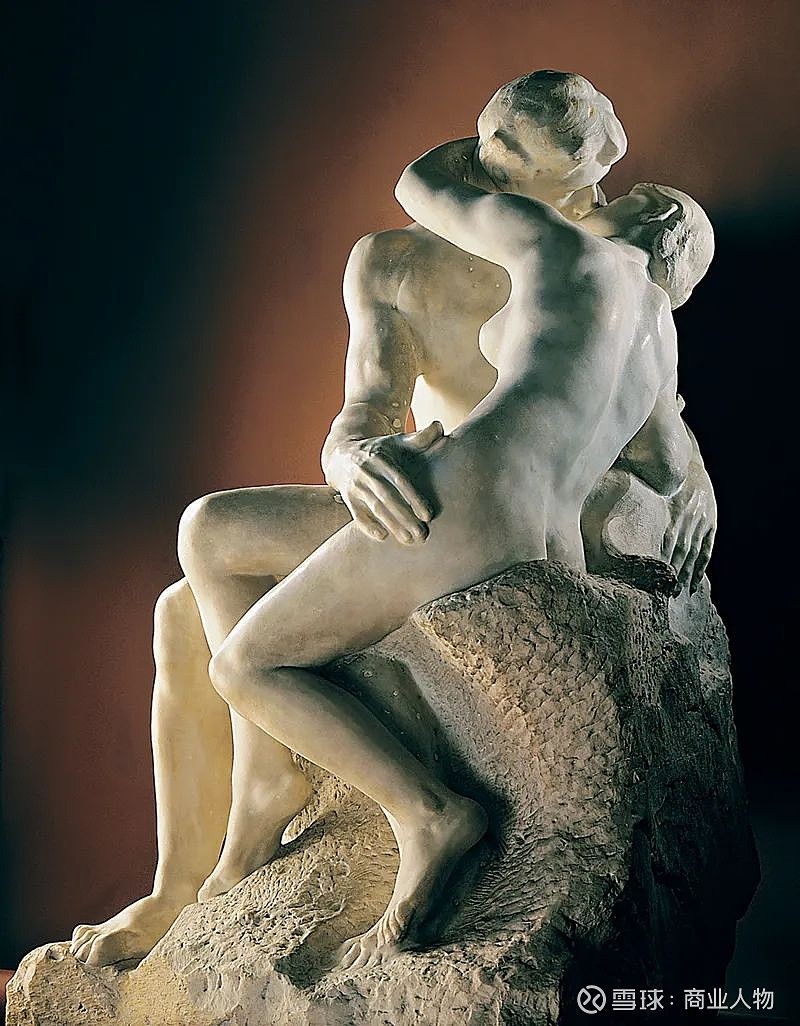

▲

《吻》奥古斯特·罗丹,1888-1889年

他引导我们学习艺术的多元表达,从素描的细腻到雕塑的立体,从摄影的瞬间冻结到建筑的空间构建……

亨利教授还非常擅长将艺术品置于宏大的历史脉络中审视,从古代世界到拜占庭艺术,从文艺复兴到巴洛克……学习艺术其实就是学习历史文化。无论是美术还是工艺品,皆是窥视文化的窗口,它们都能折射出特定时代的信仰和价值观。

书中用一条时间线,揭示艺术与文化的共生共舞,帮我们在每个文明的拐点见证艺术与文化的交融。

通过这样一套精心设计的学习路径,艺术不再遥不可及,而是成为每个人都能掌握并用来丰富生活的独特语言。

亨利教授以其细腻、科学的笔触,降低艺术的门槛,确保每一位读者都能踏入这扇通往美的大门,学会解码艺术作品的内在构造。

《艺术的世界》▼

限时特惠价 ¥189(日销价 ¥298)

2024年5月21日23:59 特惠结束

每个人都能成为艺术的参与者

不同于其他传统艺术史书籍,

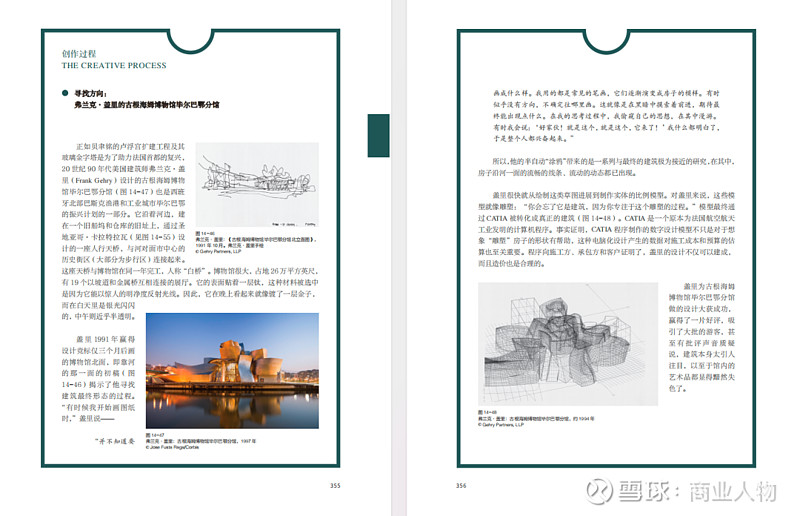

本书精心策划“创作过程”与“批判过程”两大特色板块,

为读者搭建起与艺术大师心灵对话的桥梁,让每个读者都能成为艺术的参与者。

弗兰克·盖里在设计古根海姆博物馆毕尔巴鄂分馆时的创作过程

弗兰克·盖里在设计古根海姆博物馆毕尔巴鄂分馆时的创作过程

本书重现艺术家创作时的点滴历程,细致入微,让读者仿佛置身于艺术家们构思与创作的气氛当中,深刻理解那份创造的挑战与激情。

弗兰克·盖里说到他的创作经历:

“有时候我开始画图纸时,并不知道要画成什么样。我用的都是常见的画笔,他们逐渐变成房子的模样。有时似乎没有方向,不确定往哪里画。这就像是在黑暗中摸索着前进,期待最终能出现点什么。在我的思考过程中,我偷窥自己的思想,在其中漫游。有时我会说:’好家伙!就是这个,它来了’我什么都明白了,于是整个人都兴奋起来。”

——摘自《艺术的世界》

走进《艺术的世界》,就像坐上一台时光穿梭机,我们不光是看客,而是和那些艺术家面对面交流,共情于他们创作瞬间的澎湃思绪。

这本书的魅力,还在于每章末尾设立的“批判过程”。

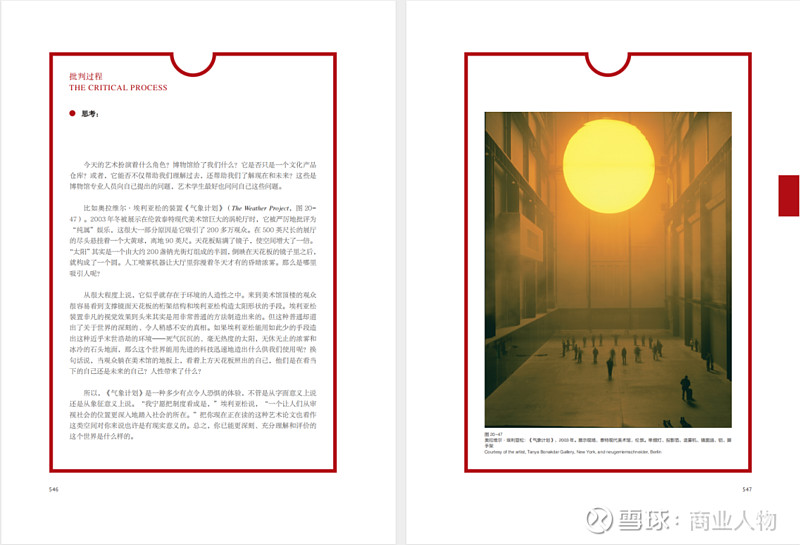

以奥拉维尔·埃利亚松的《气象计划》为例,2003年在伦敦泰特现代美术馆涡轮厅展出时,虽因吸引200万观众而遭受“仅供娱乐”的批评,却也引发了深思。

该装置仅用一些简单材料——大黄球、钠光灯与人工雾,就营造出一个超现实的“太阳系”。

如果埃利亚松能用如此少的手段造出这种近乎末日的景象,那么这个世界能用先进的科技迅速造出什么供我们使用呢?换句话说,当观众躺在美术馆的地板上,看着上方天花板照出的自己,他们是在看当下的自己还是未来的自己?人性带来了什么?科技的进步将如何改造我们的世界?

——摘自《艺术的世界》

本书会引导您穿越艺术的表面,通过一系列多维度的问题探索——从视觉效果、组成元素、材料选择到表现意图,鼓励你进行深层次且独立的分析与反思。

起初,你或许会感到好奇,疑惑于艺术品背后隐藏的秘密。渐渐地,你学会从不同视角审视,如同侦探般抽丝剥茧,即便途中偶有误判,那也是通往真相路上的宝贵一课,促使你不断调整思路,持续探索。

这个过程教会我们,在日常所见的万千景象中,不再满足于浅尝辄止,而是勇于提出“为什么”。

《艺术的世界》▼

限时特惠价 ¥189(日销价 ¥298)

2024年5月21日23:59 特惠结束

以艺术之名探索社会议题

书中新增七大艺术主题,

引领我们通过艺术家的眼睛,

捕捉重新审视那些穿越历史长河、共鸣全人类的重大议题。

以乔治·贝洛斯的作品为例,他的画笔巧妙揭示了“阶级差异”这一永恒主题。1913年的两幅作品,《悬崖居民》与《六月的一天》,如同时代的双面镜,影射出截然不同的生活景象。

▲

《悬崖居民》乔治·贝洛斯,1913年

在《悬崖居民》中,画面拥挤而生动,展现了工人阶级的生活现状。人物穿着破旧,生活环境局促,孩子们的游戏简单粗犷,一位母亲因生活的重压而在街头教训孩子,映射出社会底层的艰辛与无奈。这些细节,如衣服的质地、肢体的疲惫姿态,都是阶级身份的象征。

▲

《六月的一天》乔治·贝洛斯,1913年

转而观之,《六月的一天》中人物则展现出上层阶级的风貌。女士们身姿优雅,衣着讲究,孩子们整洁有序,每一个动作都透露出教养与闲适。这与《悬崖居民》中的混乱与紧迫形成鲜明对比,开阔的空间象征着他们的社会地位与经济条件的宽裕。

贝洛斯通过这两幅作品,不仅展示了纽约这座城市在20世纪初阶级分化的真实面貌,更深刻地反映了那个时代移民潮背景下的美国梦——一边是满怀希望却挣扎求生的移民工人,另一边是财富与权力的象征。

这种视觉叙事,使观众无需文字,就能直观感受到社会架构的层层肌理以及它如何微妙又深刻地塑造着每一个人的命运。

阶级的差异、信仰的探寻、权力的博弈、生命与死亡的哲学沉思、爱与性的复杂交织,以及个体与文化身份……这些普遍议题到如今依旧牵动着每个人的神经。

这本《艺术的世界》会带你一起,在艺术中品味与沉思,不断探索人性的多个维度与社会进步的可能性。

本文为广告